経営ビジョン策定

会社としての「ビジョン」を描くことにより、中期の具体的な事業展開のイメージを描くことができ、経営者と社員が共有することで一体感も醸成されます。

- 【期間】

- 約3~6ケ月(対象:経営者)

約6ケ月(対象:社内選抜プロジェクトチームでの検討)

内容

会社としての「ビジョン」を描くことにより、中期の具体的な事業展開のイメージを描くことができ、経営者と社員が共有することで一体感も醸成されます。まさに、ビジョンは『錦の御旗』なのです。

「ビジョン」とは、会社が思い描いている「なりたい姿」「目指す方向」です。

「ビジョン」のない会社経営は、羅針盤を持たない船に乗っているようなもので、どこに漂流するかわかりません。

当然、「ビジョン」のない会社は、社員のベクトルが揃いません。

逆に「ビジョン」があることにより、進む方向が社員に共有化されていれば、会社が苦境や困難に遭遇した時にも、乗り越えることができます。

「ビジョン」の要素は次のような3点です。

- (1)目指すところが、はっきりしていること。

- (2)目指すところと現状のギャップが明確になっていること

- (3)ギャップを埋めるための道筋が見えていること

エベレスト、富士山、高尾山、など、登ろうとする高さによって、その難易度は当然異なります。

エベレストであれば、周到な準備と多くのチームスタッフと綿密な計画が必要になります。しかし、高尾山であれば、一人での登山も可能になり、会社でわざわざ計画を立てて登る必要はありません。

エベレストを目指すのか、富士山を目指すのかは、会社を取り巻く内外の環境の制約もあります。志としてエベレストを目指すことは構いませんが、通常は、会社の成長の段階があります。

つまり、どの程度の高さの山を、いつまでに、どのように登るのかという青図を描くのが「ビジョン」です。

会社としての「ビジョン」を描くことにより、中期の具体的な事業展開のイメージを描くことができ、経営者と社員が共有することで一体感も醸成されます。

まさに、ビジョンは『錦の御旗』なのです。

ビジョン策定の意義

1

ビジョンは、人を魅了し、力を与える。

2

ビジョンは、働く人に意義をもたらす。

3

ビジョンは、超一流の規範を創り上げる。

4

ビジョンは、現在と未来の架け橋になる。

(ウォレンベニス、バート・ナヌス:リーダーシップ専門家、南カリフオルニア大学教授)

ビジョンの位置づけと内容、目標との違い

ビジョン構築は、経営計画作成の前段階に位置づけられます。

目標は、ビジョンを達成するための手段の位置づけになります。必ずしも同じではありません。

ビジョンが前提にあり、それに至る経営計画が作成され、具体的な目標が設定されます。

目標は、経営計画を実施したときに到達するゴールの位置づけになります。

つまり、ビジョンは、その目標に到達したいという願望が先でなければなりせん。そして、ビジョンがあるかないかは、社員の日々の価値判断、行動に影響します。

通常、ビジョンの構築はトップマネジメントが提示するか、或いは、プロジェクトにより設定され、トップの承認を得るといった形をとりますが、ビジョンは単なる夢ではありません。

必ず実現するのだという強い意志と、ビジョンを共有する社員にとって、魅力あるものでなければ一体感は醸成されません。

ビジョン策定の進め方

パターン1 トップとのパーソナルコンサルティング

ビジョン策定で一番大切なものは『想い』です。

起業した経営者、引き継いだオーナー経営者、組織で昇りつめた経営者など、その経緯は様々ですが、何等かの『想い』があるからこそ経営者という役割に携わっていることは間違いありません。

しかし、経営トップが必ずしも、その『想い』が明確になり、明文化されているとは限りません。

経営者の過去の体験、価値観、会社や社員への想い・・・

- 今まで一番、辛かったことは何ですか

- どのような想いで仕事をしているのですか

- どのような想いを大切にして日々生きていますか

- 会社社員、お客様、取引先、等には、どのような姿勢で接しているのか

- 死ぬまで、経営者を引退するまでに、成し遂げたいことは何ですか

- 会社経営において夢と目標は何ですか?漠然とで結構です

- わくわくする社員の夢や目標は、何だと思いますか 等々

様々な質問を投げかけ、経営者自身に自問自答していただきます。

その際、他社事例や環境動向、ビジョン策定の意義と効用などを情報提供していきます。

こうしたプロセスにより、経営トップの想いを形にしていきます。

経営トップが明確でWHYを打ち出し、創ったビジョンに共感が持てるかどうかが重要になります。このプロセスにより策定されたビジョンは「どれだけ社員をはじめとする関係者が共感できるか」経営トップが指し示したビジョンが魅力的であればあるほど、組織の一体感が醸成されます。

- 【対象】

- 経営者自身

特に、規模がまだ小さく、経営トップが引っ張っていくステージにある会社にお薦め - 【期間】

- 3ケ月~6ケ月

パターン2 プロジェクトチーム運営ファシリテーション

プロジェクトチームの構成員が、それぞれビジョンを持ち寄り検討します。

このビジョンは、経営トップが決定し組織へ共有化させていくのではなく、組織内の個々人から湧き出るものを明らかにするプロセスになります。

プロジェクトチームによるビジョンは社員のビジョンを内包する形で生まれるために、社員の大きな力を与えるものになります。

また、全てのメンバーが意味を見出すことで、実際の活動に繋がりやすくエネルギーを集約させていく場としての役割をビジョンが担います。

- 全権を持ったとしたら、何をやりたいか?何をやめたいか?

- どのくらいの規模の会社になったらいいのか

- 何が、会社にとって大切なのか

- 業界でどのようなポジションを目指していくのか

- 事業を通じて誰に、どのような価値を提供していくのか

- どのような組織文化、職場風土の会社にしたいのか

- 内外部環境の棚卸し~将来動向を照らし合わせて整合性の検証 等々

上記のような討議を重ねながら、明確にしていきます。その際、他社事例や環境動向、ビジョン策定の意義と効用などを情報提供していきます。

こうしたプロセスにより、社員の想いを形にしていきます。

社員自身の想いが入ったビジョンは、経営トップの想いと連動していくことが重要になります。このプロセスにより策定されたビジョンは、社員の想いと経営トップの想いが共有化されるほど、より実効性が高いものになります。

- 【対象】

- 社内選抜プロジェクトチームでの検討~経営トップ答申

- 【期間】

- 約6ケ月

特長

1

企業経営の在り方を前提にする

一般的には、ビジョンを設定する手法としては、ドメイン(事業領域)を再定義からスタートします。

一方、イマージョンでは、その前に、企業のステークホルダー(利害関係者)にとって、どのような存在であるべきか?といった「企業経営の在り方」を確認します。

なぜなら、企業経営の目的は、売上利益の最大化ではなく、企業のステークホルダーへの貢献、幸せを目的に置いているからです。

2

企業のステージに応じたビジョン設定

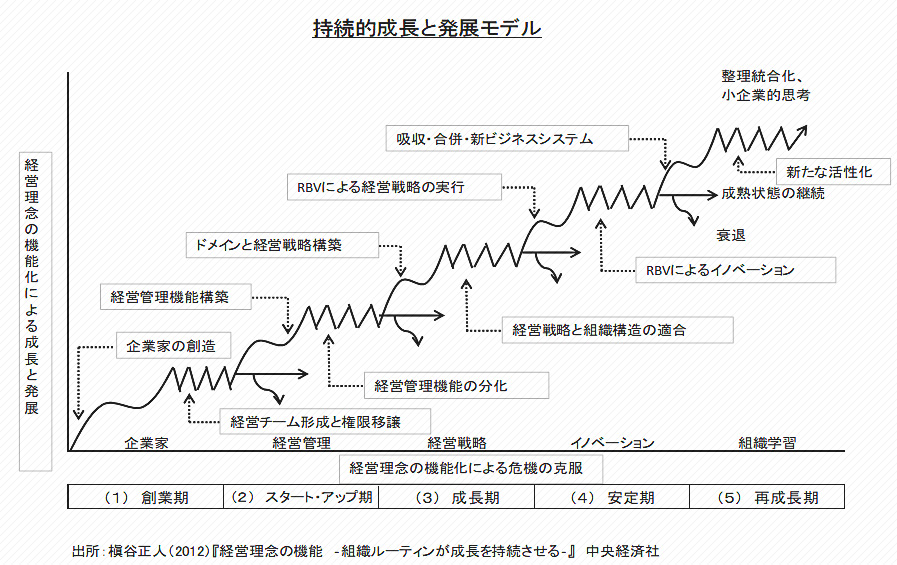

経営理念を機能化させて成長と発展を遂げるにしても、企業の成長ステージに応じて焦点が異なります。企業の創業期は、事業を起こした経営トップ自身が、ビジョナリーとなり、方向性を明示することが重要です。

しかし、社員が増えたり、成長期になれば、ドメイン(事業領域)を最適にするといったことがないと、資源が分散して生産性が落ちるリスクが発生します。

つまり、企業の成長ステージに応じて検討内容と進め方を見極めることが非常に重要になります。

3

経営資源を踏まえた実現性があるビジョン設定

ビジョンは、夢とは異なります。300年ビジョンといった長期的な設定をする企業もありますが、300年後をイメージすることができる社員がどの位、いるでしょうか?もちろん、長期的な視点は大切です。

しかし、社員は、オーナーシップを持つビジョンは、ある程度、背伸びをすれば届くことができるといった現実的な面も必要です。

そのために、経営資源を踏まえた実現性があるビジョンを設定します。

但し、経営資源を内部だけと限定的に捉える必要はありません。

むしろ、外部資源を内部資源化するといったことも積極的に考えることで、その可能性を広げていくことが重要です。

期待効果

1. 社員をはじめとするステークホルダーに方向性が示されることにより、組織全体のベクトルが合うようになります。

2. ベクトルが合うことにより、効果的・効率的な組織運営が可能になります。

3. ビジョン策定に関わった方をはじめ、多くの社員を巻き込むことにより、自組織についての理解が深まります。